説明

二王清貞は周防国(山口県)の刀工です。清貞は南北朝期から室町時代にかけて数工が存在すると云われておりますが、本作は室町時代の二王清貞の作になるものです。二王(仁王)の由来は、鎌倉時代中期頃の初代清綱は、仁王堂が火災になった時、自らの太刀で堂の鎖を断ち切り中の仁王像を取り出したことで以後銘に仁王を冠すると云われています。

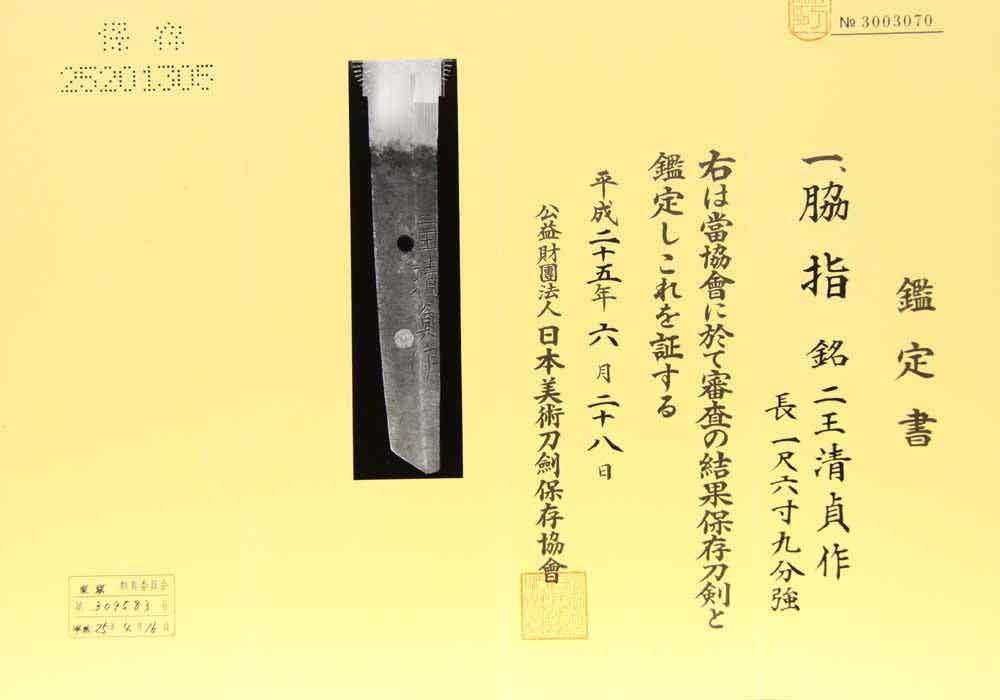

本作の中心の銘振りを見るに「二王」が「清貞」より小さく切っている処など室町期の二王一派の特徴をよく示しております。作品は身幅・重ねともに尋常で、鎬を高する造り込みはこの派の特徴を現しています。地鉄は板目に流れ肌が交じりやや肌立つ気味の処があり映りが立ちます。刃紋は湾れ刃を基調に大互の目が交じり、湯走り・二重刃・飛焼入り、砂流しが掛かり、沸がよく付き、差表ハバキ元では湯走り・飛焼が激しく掛かり覇気のある出来口を見せるなど見処が多くあり、一派の中でも良い出来となっています。帽子は湾れ込み、二重刃風となり、丸く返ります。

※法量には若干誤差がある場合があります