日本刀の購入と所有

■

銃砲刀剣類登録証の無い刀剣の購入や所有は出来ません。

■![]() 日本刀講座の基礎で未経験者もマナー講座参加のための予備知識を事前に心得ておくと、より理解が早まります。また、日本刀の名前も覚えましょう。

日本刀講座の基礎で未経験者もマナー講座参加のための予備知識を事前に心得ておくと、より理解が早まります。また、日本刀の名前も覚えましょう。

■![]() 日本刀の見方・鑑賞方法を知らないと、単に刀が家にあるだけの事になってしまいます。真に日本刀の美しさを知ることは出来ません。

日本刀の見方・鑑賞方法を知らないと、単に刀が家にあるだけの事になってしまいます。真に日本刀の美しさを知ることは出来ません。

■![]() 日本刀の鑑定書には様々な機関や個人が発行したものがあります。その全てが信頼出来るかと言われれば、必ずしも是とは言えません。鑑定する人によって意見が違う場合があるからです。

日本刀の鑑定書には様々な機関や個人が発行したものがあります。その全てが信頼出来るかと言われれば、必ずしも是とは言えません。鑑定する人によって意見が違う場合があるからです。

■![]() 刀剣の所有に関する手続は都道府県の教育委員会です。

刀剣の所有に関する手続は都道府県の教育委員会です。

登録証の付いている刀剣を所持するための手続は警察ではありません。また、許可制でもありません。

教育委員会へ所有者変更届け出を行うだけです。偽造登録証に注意しましょう。

一般的に刀剣販売店で購入した場合は、その店舗が変更手続きを行うか、また届け出用紙を備えているので、それを使う事が出来ます。

What's New

刀剣鑑定と誌上鑑定所感

ここでは、刀剣美術誌の誌上鑑定を皆で考察してみましょう。

刀の目利きになって不良刀剣業者の口車に乗らないよう、基本をしっかり身に着けましょう。

単に刀工銘を当てるのではなく、そこに辿り着く思考の過程が大事です。正にそこの議論が深まる事を願っています。

|

全員参加の刀工名考察コーナー |

|

2025/06/20 13:51:12 2025/06/16 20:17:29 2025/06/16 18:55:09 2025/06/16 18:06:20 2025/06/16 02:13:56 2025/05/18 18:45:33 2025/05/18 11:21:28 2025/05/16 19:49:00 2025/05/16 15:43:22 2025/05/15 21:15:59 2025/05/15 16:38:41 2025/05/15 14:29:22 2025/05/14 21:56:45 2025/05/14 20:06:03 2025/05/14 19:18:02 2025/05/14 15:01:48 2025/05/13 21:20:22 2025/05/13 19:25:02 2025/05/13 18:44:06 2025/04/17 20:24:49 2025/04/16 18:16:47 2025/04/15 22:03:34 2025/04/15 18:36:30 2025/04/15 12:38:30 2025/04/14 17:54:11 |

伝言板

祐乗研究者

2025/07/02 08:10:03

「刀と鐔の玉手箱」には、いろんな記事が掲載されていますが、最も興味深くお読みになかった記事は何ですか。ちなみに私は、後藤家の一匹獅子目貫の記事でした。これまでの書籍にはない一匹獅子目貫のことが、一括して掲載されて、大変参考になりました。皆さんのご意見をお聞かせください。

掲示期限:2025-07-04

ご利用法・ ここは、誰でも利用できる、情報等を投稿する伝言板です。・ 伝言板への書き込みは、右側の「開く」ボタンからです。・ 送信時に「フォローを許可する」を選択すると、不特定者からのコメントが投稿可能になります。・ htmlタグ・bbコード等は不可。・ 掲示期限は、最終投稿日より3日ですが、最長掲示期限(初回伝言投稿時より1週間)を超えません。・ 伝言板での表示の優先順位は、伝言板ポスター(アイコン有り)より伝言板メッセージが上位です。・ ご利用に際し、公序良俗に反する内容や個人への誹謗中傷等の書き込みはマナー違反です。更新日2024/9/30

当同然表

| 山城国 |

三条宗近 三条吉家 五条兼永 五条国永 綾小路定利 粟田口久国 粟田口則国 粟田口国綱 粟田口国吉 粟田口吉光 来国行 二字国俊来国俊 了戒 来国俊 来国光 来国次 来国長 光包 来国俊 来国光 延寿派 了戒 来国長 信国 了戒 筑紫了戒信国 筑紫信国 長谷部国重 長谷部国信 平安城長吉 村正 平安城長吉・信国後代 三条吉則・鞍馬吉次 達磨重光・正光 蜂屋兼貞 |

| 大和国 |

千手院行信 千手院重弘 千手院義弘 当麻国行 尻懸則長 竜門延吉 手掻包永 手掻包清 志津包氏 保昌貞宗 保昌貞清 保昌貞興 金房正実 金房正真 金房政次 |

| 相模国 |

備前三郎国宗 新藤五国光 新藤五国広 助真 助貞 助綱 新藤五国光 行光 正宗 貞宗 広光 貞宗 信国 広光 秋広 貞宗 広光 秋広 高木貞宗 吉広 正広 広次 広正 助広 綱広 総宗 康春 末相州物 若州冬広 |

| 美濃国 |

金重 金行 志津兼氏 直江兼次 直江兼友 直江兼信 兼基 兼元 之定 兼定 兼常 兼吉 兼国 兼常 兼房 兼延 関物 氏房 氏貞 氏信 大道 |

| 備前国 |

友成 正恒 高平 助平 包平 古備前 一文字 則宗 助宗 助則 成宗 古一文字 福岡一文字 鎌倉一文字助真 吉岡一文字助吉 片山一文字則房 正中一文字吉氏 各一文字 長船光忠 畠田守家長船光忠 長船長光 長船景秀 長船景光 長船景政 長船兼光 長光 景光 景政 真長 近景 兼光 義光 政光 倫光 基光 義景 近景 元重 重貞 長義 兼長 長重 長守 鵜飼雲生 鵜飼雲次 鵜飼雲重 長船元重長船義景 長船師光 大宮盛重 大宮盛景 大宮師景 吉井景則 吉井清則 吉井吉則 吉井永則 康光 盛光 利光 師光 応永備前 家助 経家 家光 利光 永享則光 永享祐光 永享法光 永享助光 永享備前 勝光 宗光 忠光 清光 治光 祐定 |

| 備中国 |

古青江安次・恒次 古青江正恒・康次 古青江次家・貞次 片山一文字則房 中青江次吉 中青江次直 中青江延次 中青江物 末青江秀次 末青江次家 末青江長次 末青江物 片山一文字 福岡一文字 吉岡一文字 |

| 備後国 |

古三原正家 古三原正広 中三原正広 中三原正清 中三原正宗 末三原正広 末三原正興 末三原正近 末三原物 貝三原物 法華一乗 法華一乗 辰房物 鞆三原物 三原物 二王清綱 |

| 北陸道 |

郷義弘 越中則重 美濃為継 越中則重 加州真景 美濃為継 宇多国光 宇多国宗 宇多物 藤島友重 加州行光 加州信長 加州家次 加州景光 加州清光 秦長義 山村正信 桃川長吉 |

| 山陰道 |

伯耆安綱 大原真守 伯耆有綱 伯州広賀 伯州守広 相州綱広 但州国光 相州貞宗 吉井吉則 吉井盛則 吉井清則 石州直綱 石州貞綱 石州貞行 石州祥末 石州祥貞 石州貞末 |

| 西海道一 |

入西 西蓮 実阿 左 安吉 吉貞 国弘 長州左 大石左資永 平戸左盛広 筑紫了戒 了戒能定・能真 筑紫信国 信国吉助・吉包 |

| 西海道二 |

延寿国村 延寿国泰 延寿国資 延寿国時 延寿国吉 波平行安 波平安光 波平安行 金剛兵衛盛高 金剛兵衛盛縄 僧定秀 豊後行平 古高田 友行 時行 末高田 実行・貞行 平長盛 |

新刀位列表

| 街道 | 国 | 系 | 最上作 | 上々作 | 上作 |

|---|---|---|---|---|---|

| 畿内 | 山城 | 埋忠系 | 埋忠明寿 | 埋忠重義肥後守輝広東山美平 | 埋忠吉信初代☆埋忠重吉☆埋忠宗義七左衛門重義 |

| 堀川系 | 堀川国広堀川国安 | 大隅大掾正弘越後守国儔出羽大掾国路初代 | 平安城弘幸阿波守在吉平安城国武出雲大掾吉武初代 | ||

| 三品系 | 越中守正俊初代 | 伊賀守金道初代越後守来金道初代和泉守来栄泉金道二代丹波守吉道京初代・伏見丹波守吉道京二代 | |||

| 長谷部系 | 山城守歳長初代 | ||||

| 摂津 | 真改系 | 井上真改二代国貞 | 和泉守国貞初代 | 加賀守貞則土肥真了和泉守国虎北窓治国 | |

| 助広系 | 越前守助広二代助広 | そぼろ助広初代近江守助直 | |||

| 国助系 | 河内守国助初代河内守国助二代肥後守国康初代伊勢守国輝 | ||||

| 三品系 | 丹波守吉道大坂初代丹後守兼道初代大和守吉道初代近江守久道初代 | ||||

| 大坂石堂系 | 多々良長幸 | ||||

| 忠綱系 | 一竿子忠綱二代 | 近江守忠綱初代聾長綱 | |||

| 大和文殊系 | 言之進照包二代包貞 | 陸奥守包保初代・左陸奥陸奥守包保二代・右陸奥越後守包貞初代 | |||

| 堀川系 | 堀川国幸 | ||||

| 大和 | 手掻系 | ☆手掻包国五代 | |||

| 東海道 | 武蔵 | 繁慶系 | 野田繁慶 | 繁昌正慶 | |

| 乕徹系 | 長曽祢乕徹長曽祢興正 | 長曽祢興直長曽祢興久 | |||

| 康継系 | 大和守安定二代康継門人 | 江戸康継三代近江守継平初代 | |||

| 兼重系 | ☆和泉守兼重初代 | 和泉守千手院盛国上総介兼重二代 | |||

| 法城寺系 | 法城寺正弘初代 | 法城寺正弘二代法城寺貞国但馬守国正初代 | |||

| 大和系 | 小笠原長旨初代 | 小笠原長宗二代 | |||

| 江戸石堂系 | 武蔵大掾是一初代出羽守光平対馬守常光 | ||||

| 加卜系 | 大村加卜 | ||||

| 下原系 | 武蔵太郎安国初代・大村加卜門人 | ||||

| 相模 | 綱広系 | 伊勢大掾綱広五代 | |||

| 兼若系 | 八幡山清平初代 | ||||

| 常陸 | 加卜系 | 板東太郎卜伝武蔵守吉門 | |||

| 江戸石堂系 | 源頼貞 | ||||

| 尾張 | 政常系 | 相模守政常初代 | 相模守政常二代美濃守政常三代 | ||

| 信高系 | 伯耆守信高初代伯耆守信高二代 | ||||

| 氏房系 | 飛騨守氏房初代備前守氏房二代 | ||||

| 東山道 | 近江 | 近江石堂系 | 佐々木一峯初代佐々木一峯二代 | ||

| 美濃 | 室屋関系 | 陸奥守大道二代・法橋三河守大道陳直二代 | |||

| 陸奥 | 国包系 | 山城大掾国包初代 | 山城守国包二代 | 源次郎国包三代仙台包吉初代 | |

| 三好系 | 奥州会津長国奥州会津政長初代陸奥大掾三善長道初代 | ||||

| 安定系 | 仙台安倫二代 | ||||

| 北陸道 | 越前 | 下坂系 | 越前康継初代 | 肥後大掾貞国初代 | 越前康継二代下坂貞次肥後大掾兼法三代大和大掾正則初代下坂兼先越前国兼植武蔵守兼中 |

| 堀川系 | 山城守国清初代山城守国清二代・菊紋 | ||||

| 越中 | 兼重系 | 播磨大掾清光 | |||

| 加賀 | 兼若系 | 越中守高平初代兼若 | 加州住又助兼若二代加州四郎右衛門尉兼若三代 | ||

| 陀羅尼系 | 伊豫大掾勝国初代 | ||||

| 山陰道 | 因幡 | 堀川系 | 信濃大掾忠国初代・出羽大掾国路門人 | ||

| 山陽道 | 播磨 | 右作・宗栄三代 | |||

| 備前 | 祐定系 | 七兵衛尉祐定上野大掾祐定 | |||

| 備中 | 水田系 | 大与五国重 | 大月三郎兵衛国重大月市蔵国重大与五国重弟理兵衛尉為家三郎兵衛国重弟 | ||

| 安芸 | 輝広系 | 肥後守輝広初代 | 播磨守輝広二代 | ||

| 南海道 | 紀伊 | 大和手掻系 | 南紀重国初代 | ☆南紀重国二代 | |

| 西海道 | 筑前 | 信国系 | 信国吉貞元祖信国十二代目信国平四郎吉政初代☆信国平四郎吉政二代信国吉包元祖信国十四代目信国重包元祖信国十五代目 | ||

| 福岡石堂系 | 福岡是次福岡守次 | ||||

| 筑後 | 鬼塚吉国 | ||||

| 肥前 | 忠吉系 | 肥前国忠吉初代陸奥守忠吉三代 | 近江大掾忠広二代 | 土佐守忠吉初代忠吉門人河内大掾正広初代河内守正広二代肥前国住人吉信初代忠吉門人肥前国住人吉貞初代佐賀吉房初代近江大掾忠吉四代近江守忠吉五代播磨大掾忠国初代佐賀住忠清初代出羽守行広初代伊勢大掾吉広初代佐賀吉家初代広貞同人 | |

| 宗次系 | ☆伊豫掾宗次初代 | ||||

| ☆藤原宗長 | |||||

| 薩摩 | 波平系 | 一平安代 | |||

| 丸田系 | 主水正正清 | 伊豆守正房初代惣左衛門正房三代備後守氏房 | |||

| 奥系 | 和泉守忠重薩摩国平 |

新々刀位列表

| 街道 | 国 | 系 | 最上作 | 上々作 | 上作 |

|---|---|---|---|---|---|

| 畿内 | 山城 | 朝尊系 | 南海太郎朝尊 | ||

| 摂津 | 月山系 | 月山貞一初代 | 月山貞吉 | ||

| 助隆系 | 尾崎源五助隆鷹諶門人☆黒田鷹諶 | ||||

| 東海道 | 武蔵 | 清麿系 | 山浦清麿 | 栗原信秀 | 斉藤清人鈴木正雄☆岩井鬼晋麿正俊正義・直胤にも学ぶ |

| 正秀系 | 水心子正秀 | 水心子正秀二代水心子正次三代 | |||

| 直胤系 | 大慶直胤水心子正秀門人 | 次郎太郎直勝 | ☆荘司弥門直勝二代☆荘司直秀次郎太郎直勝子☆心慶胤光 | ||

| 細川系 | 細川正義二代・水心子正秀門人 | 城慶子正明川井久幸清水久義門人☆藤枝太郎英義☆野洲正義初代正義☆清水久義左行秀師 | |||

| 加藤系 | 石堂運寿是一加藤綱俊門人 | 長運斎綱俊初代高橋長信加藤綱俊門人☆加藤綱英綱俊兄☆長運斎綱俊二代 | |||

| 宗次系 | 固山宗次加藤綱英門人 | 泰竜斎宗寛宗次門人 | |||

| 横山系 | 宮本包則横山祐包門人 | ||||

| 常陸 | 助隆系 | 市毛徳鄰尾崎助隆門人 | 勝村徳勝初代・徳宗門人直江助政尾崎助隆門人☆直江助共助政子 | ||

| 手柄山系 | ☆高木正行正繁門人 | ||||

| 上総 | 清麿系 | 上総正直清人門人 | |||

| 東山道 | 信濃 | 山浦系 | 山浦清麿 | 山浦真雄清麿兄 | ☆山浦兼虎山浦真雄子 |

| 浜部系 | ☆河村三郎寿隆清麿の師・寿実門人 | ||||

| 美濃 | 永貞系 | ☆御勝山永貞 | |||

| 陸奥 | 手柄山系 | 手柄山正繁二代氏繁次男 | |||

| 兼定系 | 会津兼定十代和泉守兼定十一代 | ||||

| 三好系 | ☆棟梁三善長道八代 | ||||

| 元興系 | ☆松軒元興二代 | ||||

| 北陸道 | 越後 | 加藤系 | ☆加藤国秀綱英・綱俊の父 | ||

| 山陰道 | 因幡 | 浜部系 | 浜部美濃守寿格浜部眠龍子寿実寿格子 | ||

| 山陽道 | 播磨 | 手柄山系 | ☆手柄山氏繁二代 | ||

| 備前 | 横山系 | 横山加賀介祐永初代☆横山祐包初代・祐永兄 | |||

| 助隆系 | 逸見義隆天龍子正隆門人 | ||||

| 周防 | 横山系 | ☆藤田永弘祐永門人 | |||

| 南海道 | 土佐 | 行秀系 | 左行秀清水久義門人 | ||

| 西海道 | 肥前 | 忠吉系 | 肥前忠吉六代肥前忠吉八代 | ||

| 薩摩 | 正良系 | 伯耆守正幸三代正良 | ☆松村昌直正良門人 | ||

| 奥系 | 大和守元平初代 | ☆奥元武元平弟 |

鑑定必須刀工銘

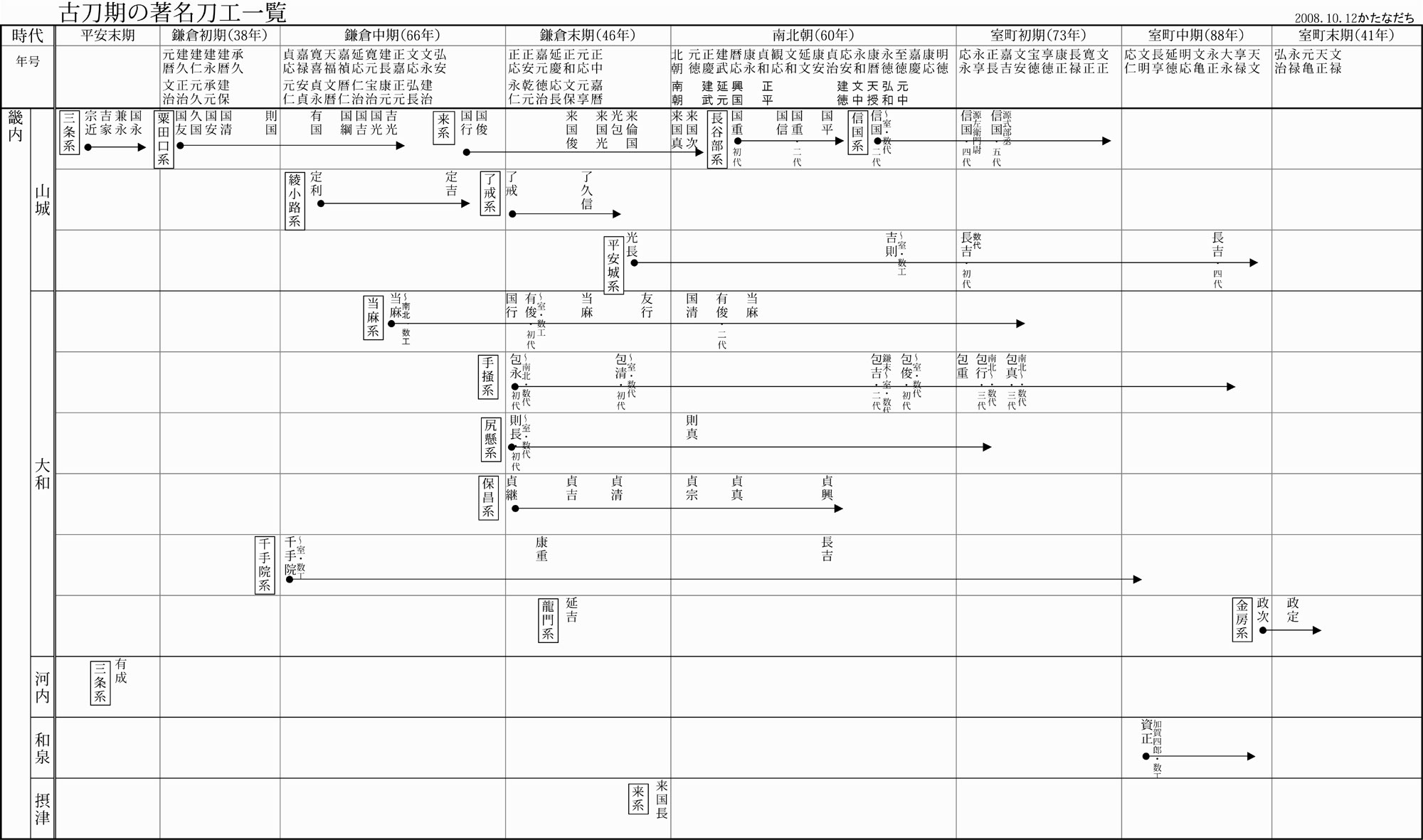

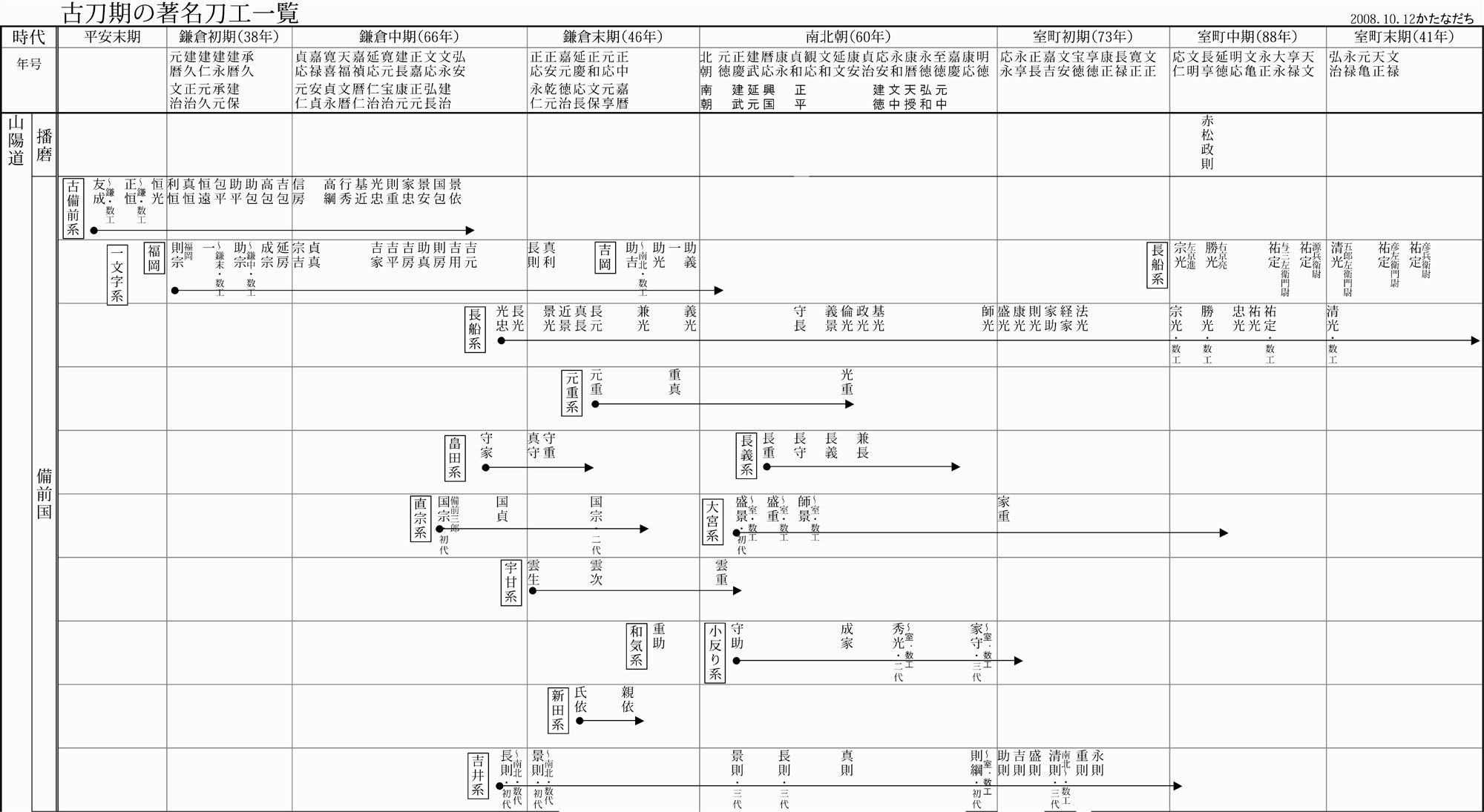

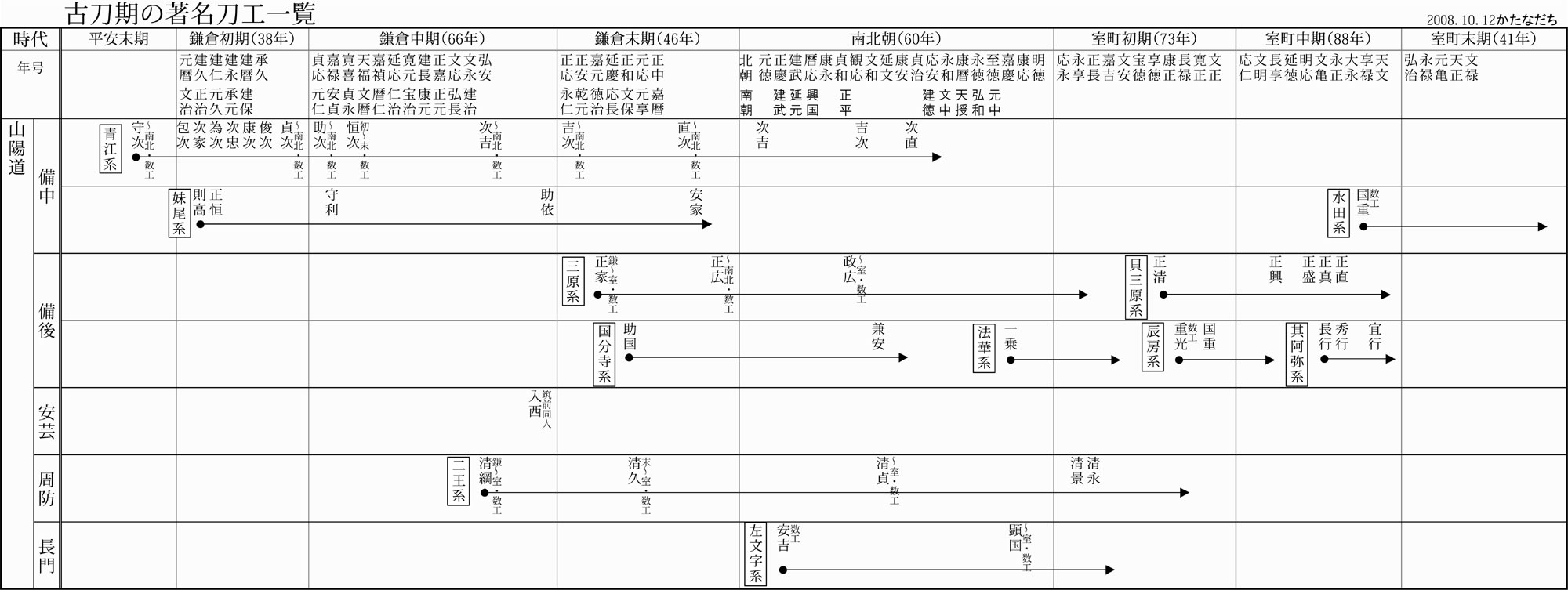

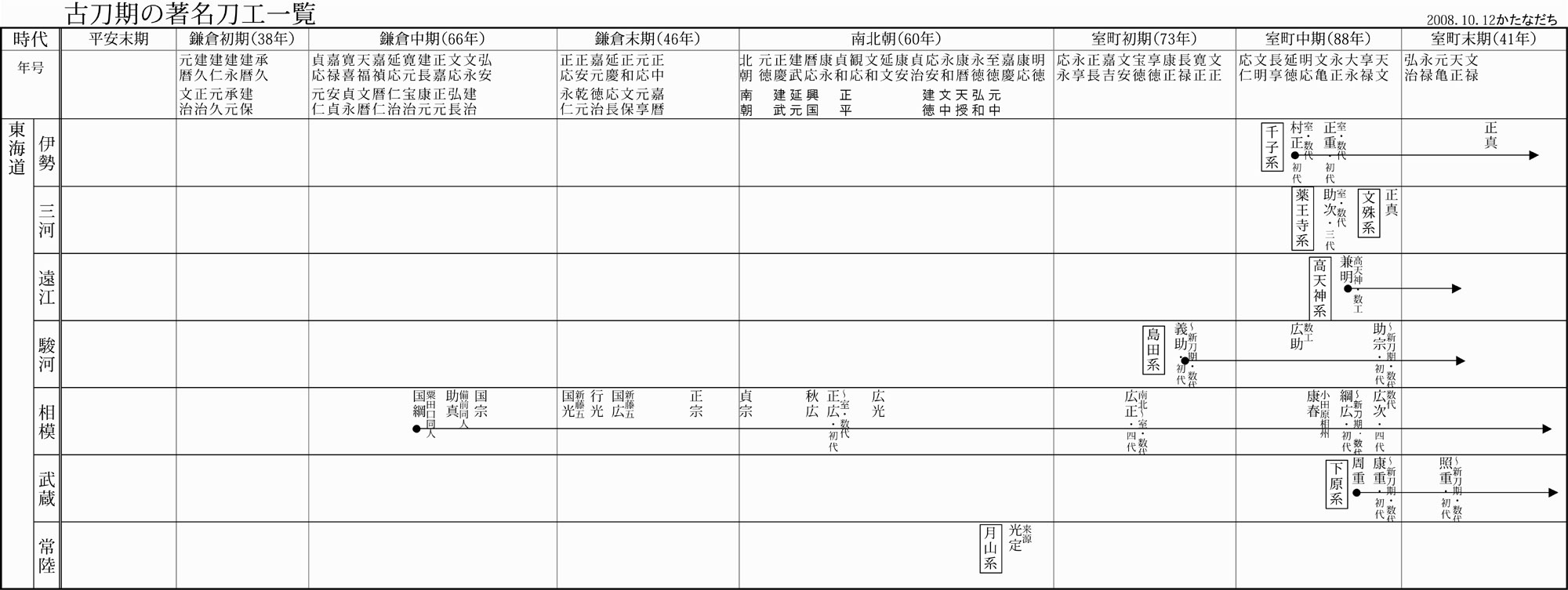

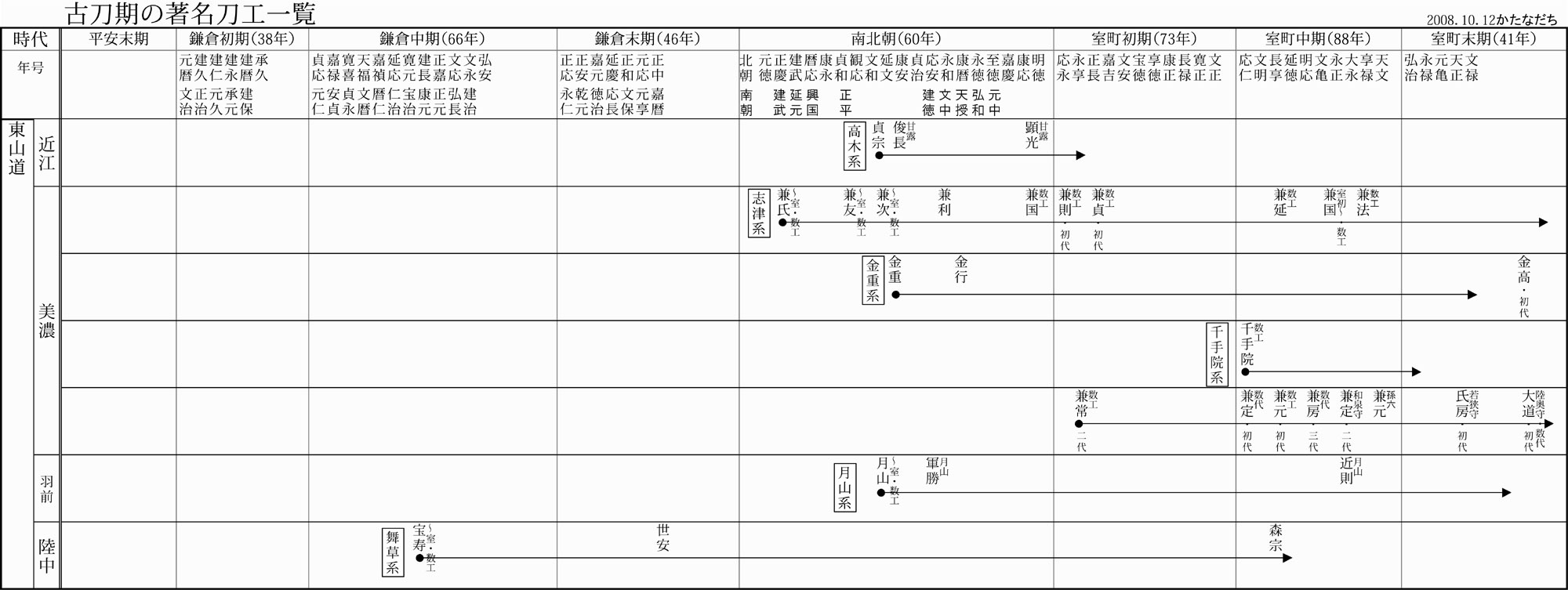

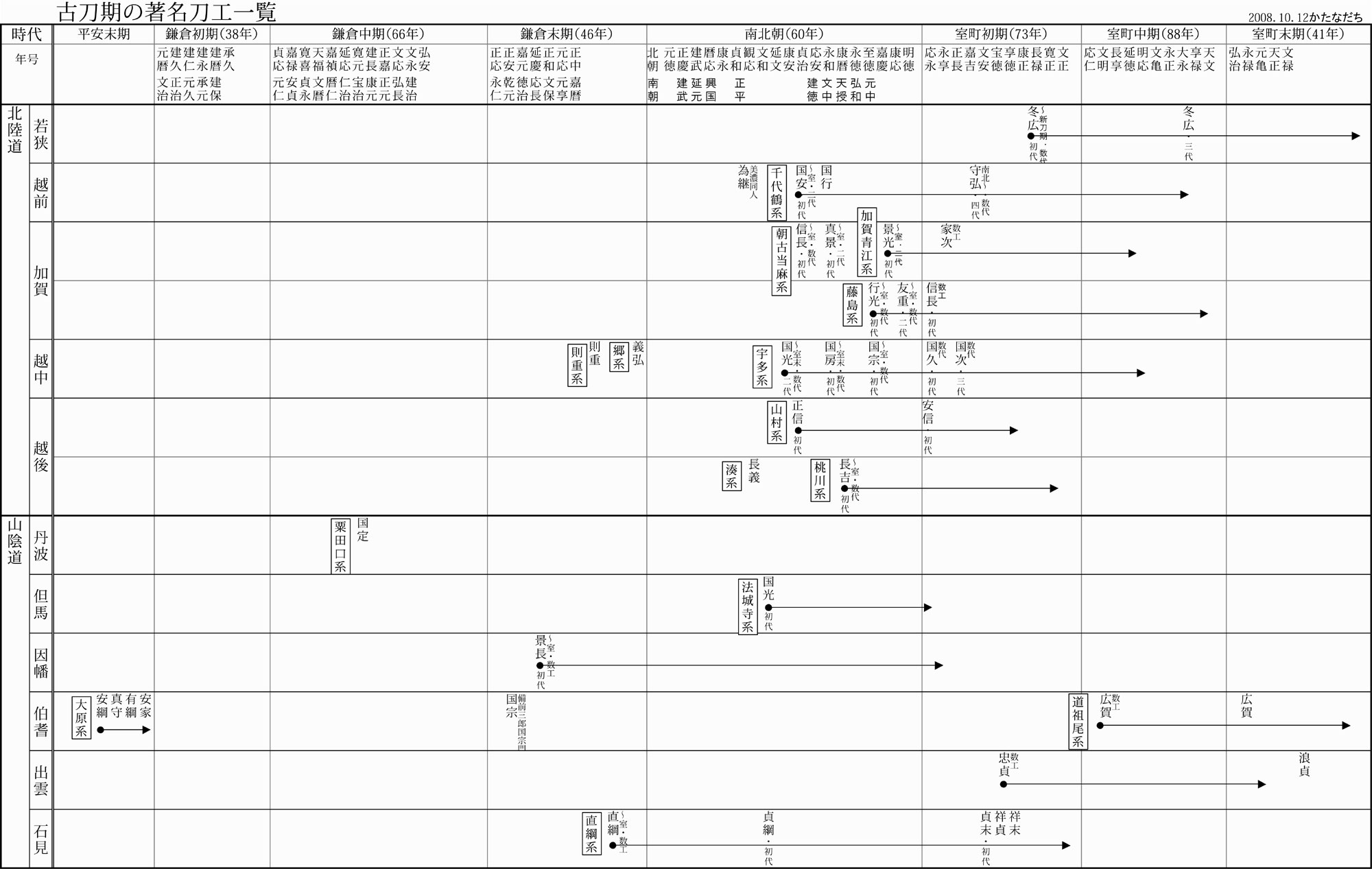

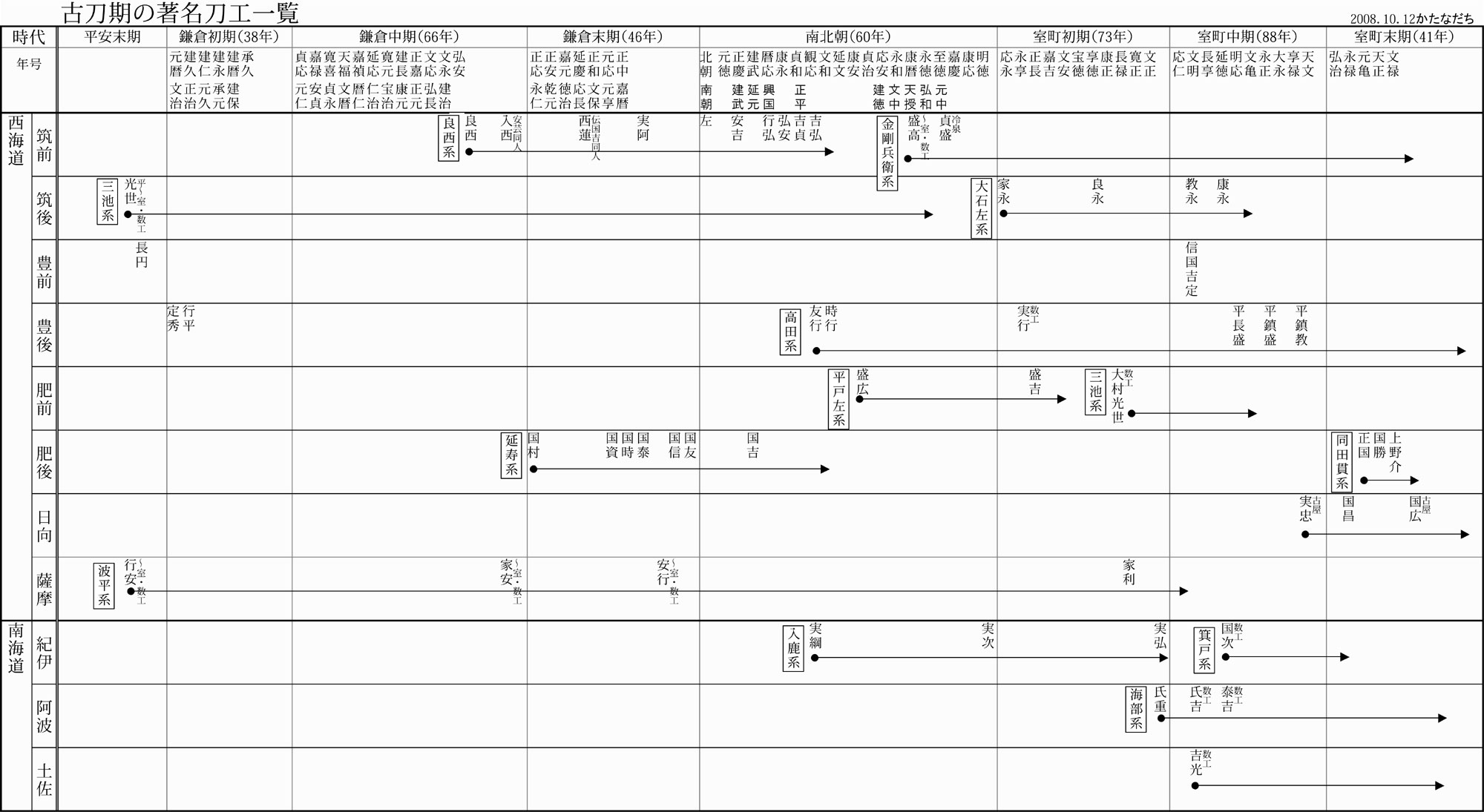

古刀期著名刀工年表

当同然表

新刀位列

新々刀位列

きょうの寸鉄鑑刀の見所の一つとして彫刻を捉え、夫々の作者の特徴を知悉することは、鑑刀に際して極めて重要なる事柄である。(日本刀鑑定要訣)

刀剣鑑定の勘所

刀の鑑定では、時代と位(格)を掴むことが大切と云われます。時代と位の鑑定に始まり、時代と位の鑑定に終わる。これが鑑識眼向上の要と云われています。

姿ほど時代を良く現しているものはありません。まず、反りの位置、元幅と先幅の比較、切先の形、重ね等を見ます。それで明確にならない場合は地刃を充分に考慮することです。

刃文は系統の特色を現し、個々の刀工の癖や特色、技倆が現れるのです。

帽子は見処であり、一つの急所でもあります。技術的にも最も難しいと云われる箇所です。

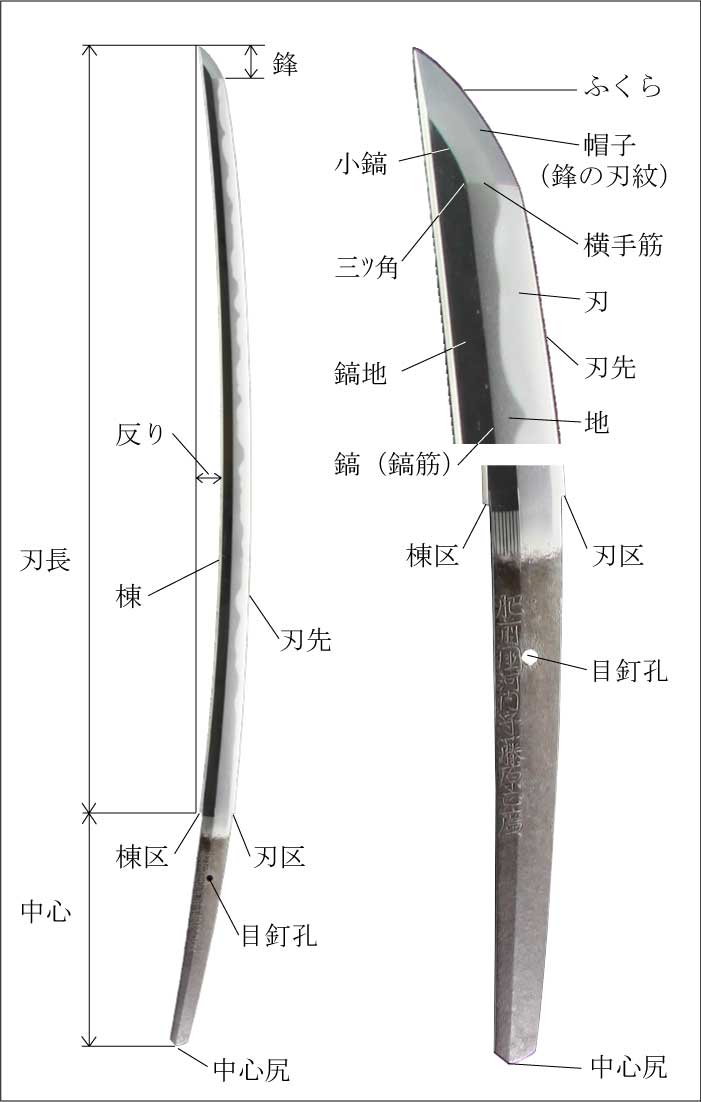

刀身部位と名称

刀に使われる専門用語で、日本刀講座での会話や刀剣書籍の文中に必ず出てくる用語です。

刀に使われる専門用語で、日本刀講座での会話や刀剣書籍の文中に必ず出てくる用語です。

刀のことを知ろうと勉強するには、第一には部位の名称を覚えることから始まります。

図をクリックすると部位の画像を拡大表することが出来ます。

まずは、図を見てしっかり覚え頭にたたき込みましょう。

古刀鑑定の掴み処

『古刀期の各地域の作風の把握の基本とされるものに所謂五ヶ伝があります。

地域によっては伝法の混在したような、何伝とはっきり規定出来ない流派もかなり存在しますが、基本としては作品が五ヶ伝のどの伝法に含まれるのかを把握し、次ぎに地鉄が五ヶ伝の本国筋に多い精良なものか、それともそうでない地方作のものかを見ます。

そして本国筋なら本国筋、地方なら地方のどの流派にあてはまるかを、各流派の持つ個々の特色により特定して行くというものです。』(刀剣美術703号)

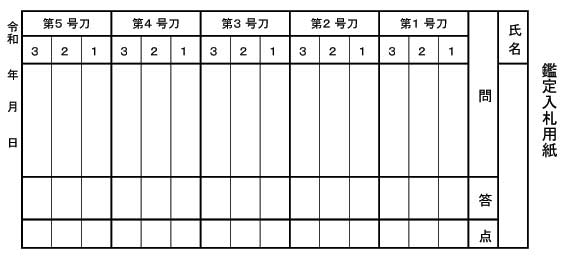

刀剣鑑定入札用紙古刀の当同然となる刀工は、昔、本阿弥家で選び定めた当同然表があって、今日に於いても大体が踏襲されています。また、鑑定刀の出来具合によっては、判者の判断により当同然の範囲を広げる場合もあります。

上図の画像は鑑定会で使われる一般的な入札用紙です。入札鑑定会では5振りの刀剣の鑑定を行い、入札用紙に自分の意見を記入し判者に問います。判者はそれに対して答えを書くわけで、判者の答えが当たりになるまで、一振りにつき3回まで入札を繰り返すことができます。また、判者には入札者の刀剣に対す理解が深まるような指導が求められると思います。

因みに、得点等については鑑定入札の流派で若干の違いがありますが、第一回目で「当り」であれば20点、「当り同然」が15点で、2回以降は5点ずつ減点していく方法が多いようです。

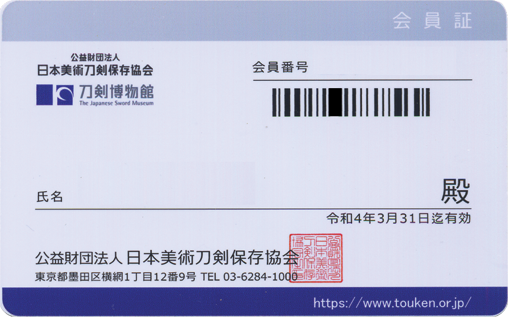

日本美術刀剣保存協会 入会案内

協力団体一覧日本美術刀剣保存協会への入会希望の方は、直接協会本部へ入会する場合と、各都道府県に協会の協力団体があり、其処で入会することも出来ます(各協力団体HP参照)。

協力団体一覧日本美術刀剣保存協会への入会希望の方は、直接協会本部へ入会する場合と、各都道府県に協会の協力団体があり、其処で入会することも出来ます(各協力団体HP参照)。

また、協力団体によっては初心者のための日本刀講座鑑賞マナー講座を行っている所もあります。東京都には日本美術刀剣保存協会東京多摩支部もあります。

入会方法は各協力団体により異なりますので、詳しくは直接各協力団体へ、または、協力団体ホームページでお問い合せ下さい。協力団体で入会すると、独自の特典があるのでお勧めします。 幻の会員証まだ会員ではない刀好きの貴方、刀は持っていなくても大丈夫、今すぐ日本美術刀剣保存協会の協力団体に入会して、刀剣美術誌の誌上鑑定で一緒に勉強しましょう。

幻の会員証まだ会員ではない刀好きの貴方、刀は持っていなくても大丈夫、今すぐ日本美術刀剣保存協会の協力団体に入会して、刀剣美術誌の誌上鑑定で一緒に勉強しましょう。

岡山県にあるこの閑谷学校は、江戸時代の寛文10年に、岡山藩主池田光政によって創建された、岡山藩直営の庶民を教育するための開かれた学校です。

石垣前の緑地は、当時はお茶畑であったようで、また、木の茂みで隠れていますが、後ろには藩主が通る門があります。

更に、その後ろに見える小さな建物は、藩主の控えの間であり、庶民が主体の学校であるため華美には作られていません。

また、この学校の屋根瓦は備前焼で葺かれています。また、学校を取り囲む石垣がとても綺麗であるのと独特な形で、石垣の上部は角が無く丸く仕立てられている所も珍しいです。

岡山県にあるこの閑谷学校は、江戸時代の寛文10年に、岡山藩主池田光政によって創建された、岡山藩直営の庶民を教育するための開かれた学校です。

石垣前の緑地は、当時はお茶畑であったようで、また、木の茂みで隠れていますが、後ろには藩主が通る門があります。

更に、その後ろに見える小さな建物は、藩主の控えの間であり、庶民が主体の学校であるため華美には作られていません。

また、この学校の屋根瓦は備前焼で葺かれています。また、学校を取り囲む石垣がとても綺麗であるのと独特な形で、石垣の上部は角が無く丸く仕立てられている所も珍しいです。

この閑谷学校を訪れたのは2005年の8月で、14年も前の事でした。当時乗っていた自動車はホンダのインスパイヤーで、遙々岡山までドライブに出掛けたわけです。この日、ここに到着したのは午前6時頃と早朝で、閑谷学校や近くの茶店もまだ開いていない状況でしたから、茶店の庭先から学校の写真を撮りました。

また、裏山に木が生えていない所がありますが、これは、もしもの火災の時、山に延焼しないようにと、当時から伐採してあるようです。

敷地内は広く、運動会が出来そうな感じです。学問以外にも色々なことが出来たのでしょう、備前焼も作っていたようで、そのためにも火除山にしておく必要があったのでしょう。

この閑谷学校を訪れたのは2005年の8月で、14年も前の事でした。当時乗っていた自動車はホンダのインスパイヤーで、遙々岡山までドライブに出掛けたわけです。この日、ここに到着したのは午前6時頃と早朝で、閑谷学校や近くの茶店もまだ開いていない状況でしたから、茶店の庭先から学校の写真を撮りました。

また、裏山に木が生えていない所がありますが、これは、もしもの火災の時、山に延焼しないようにと、当時から伐採してあるようです。

敷地内は広く、運動会が出来そうな感じです。学問以外にも色々なことが出来たのでしょう、備前焼も作っていたようで、そのためにも火除山にしておく必要があったのでしょう。

池田光政から閑谷学校の建設を命じられた津田永忠は閑谷に転居しました。閑谷学校に向かって右奥の山道を山中に向かって歩いて行くと、左側にその居を構えた跡があり、今は石垣だけが遺っています。城下から閑谷の山中に越して来たのですから、娯楽も少なく、茶の湯を楽しむぐらいであったのでしょうね。

池田光政から閑谷学校の建設を命じられた津田永忠は閑谷に転居しました。閑谷学校に向かって右奥の山道を山中に向かって歩いて行くと、左側にその居を構えた跡があり、今は石垣だけが遺っています。城下から閑谷の山中に越して来たのですから、娯楽も少なく、茶の湯を楽しむぐらいであったのでしょうね。

永忠は屋敷近くの河原の上に茶室を造り、床下を流れる川の風情を味わいながら茶を楽しんでいたようで、光政も度々ここを訪れたようです。この茶室は再現された物だと思います。建物の前に、高札のようなものがあり、その様な事が書いてあったと曖昧に記憶しています。

永忠は屋敷近くの河原の上に茶室を造り、床下を流れる川の風情を味わいながら茶を楽しんでいたようで、光政も度々ここを訪れたようです。この茶室は再現された物だと思います。建物の前に、高札のようなものがあり、その様な事が書いてあったと曖昧に記憶しています。

岡山城から閑谷学校までの距離は約40kmあるので、当時の交通事情を考えると、お殿様が閑谷に来るのもそうですが、津田永忠も登城するにはけっこう大変だったでしょうと思います。

岡山城から閑谷学校までの距離は約40kmあるので、当時の交通事情を考えると、お殿様が閑谷に来るのもそうですが、津田永忠も登城するにはけっこう大変だったでしょうと思います。

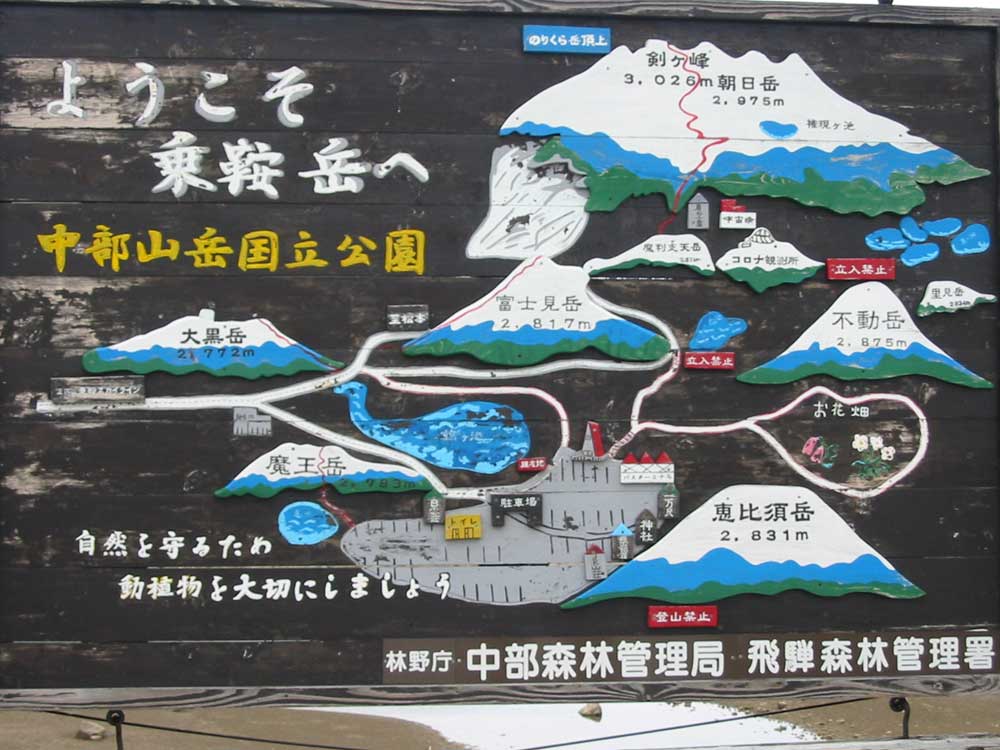

早朝、平湯側から入ったのですが、早朝よりの渋滞は聞きしに勝るひどいものです。山頂の駐車場に空きが出来ない限り前に進まないのです。道中のスカイラインは深い霧に覆われています。

早朝、平湯側から入ったのですが、早朝よりの渋滞は聞きしに勝るひどいものです。山頂の駐車場に空きが出来ない限り前に進まないのです。道中のスカイラインは深い霧に覆われています。

上に登って行くと、霧が沸き上がってくるのと、消えていくの繰り返しで、晴れたと思ったらすぐ真っ白といった具合です。

上に登って行くと、霧が沸き上がってくるのと、消えていくの繰り返しで、晴れたと思ったらすぐ真っ白といった具合です。

霧の晴れ間は絶景が広がり、爽快な気持ちになります。がしかし、渋滞はすごいです。

霧の晴れ間は絶景が広がり、爽快な気持ちになります。がしかし、渋滞はすごいです。

この渋滞は山頂から繋がっているので、乗鞍スカイラインは駐車場と化していると言っても過言ではないでしょう。下ってくる対向車は一台もないのです。一体何時になったら頂上へ着くのだろう思ってしまいます。

この渋滞は山頂から繋がっているので、乗鞍スカイラインは駐車場と化していると言っても過言ではないでしょう。下ってくる対向車は一台もないのです。一体何時になったら頂上へ着くのだろう思ってしまいます。

頂上と言っても特にこれと云って何があるわけでもなく、駐車場に売店、有料の公衆トイレ、簡易郵便局等があるくらいで、途中のスカイラインをドライブするのがメインですね。しかし、ドライブをしているという雰囲気ではないです。

頂上と言っても特にこれと云って何があるわけでもなく、駐車場に売店、有料の公衆トイレ、簡易郵便局等があるくらいで、途中のスカイラインをドライブするのがメインですね。しかし、ドライブをしているという雰囲気ではないです。

ここは畳平お花畑で、散策コースがあり目的地の一つでもあります。畳平の標高は2,702mあるのです。凄い所まで来たものです。また、ここから周囲の、富士見岳や大黒岳に登る人もいて、3,000m級の山に気軽に登ることが出来ます。

ここは畳平お花畑で、散策コースがあり目的地の一つでもあります。畳平の標高は2,702mあるのです。凄い所まで来たものです。また、ここから周囲の、富士見岳や大黒岳に登る人もいて、3,000m級の山に気軽に登ることが出来ます。

この乗鞍スカイラインは平成15年からマイカー規制が始まり、今ではタクシーかシャトルバス・観光バスのみでしか通れません。この時にはマイカー規制が始まる看板が至る所に立っていました。乗鞍スカイラインの登りでは、ゲートから山頂まで6時間以上かかりましたが、返りは乗鞍エコーラインで下り、ゲートまで15分から20分くらいで下りてきたと記憶しています。

この乗鞍スカイラインは平成15年からマイカー規制が始まり、今ではタクシーかシャトルバス・観光バスのみでしか通れません。この時にはマイカー規制が始まる看板が至る所に立っていました。乗鞍スカイラインの登りでは、ゲートから山頂まで6時間以上かかりましたが、返りは乗鞍エコーラインで下り、ゲートまで15分から20分くらいで下りてきたと記憶しています。